CITÉ DE LONDRES

La Cité de Londres

La Cité de Londres

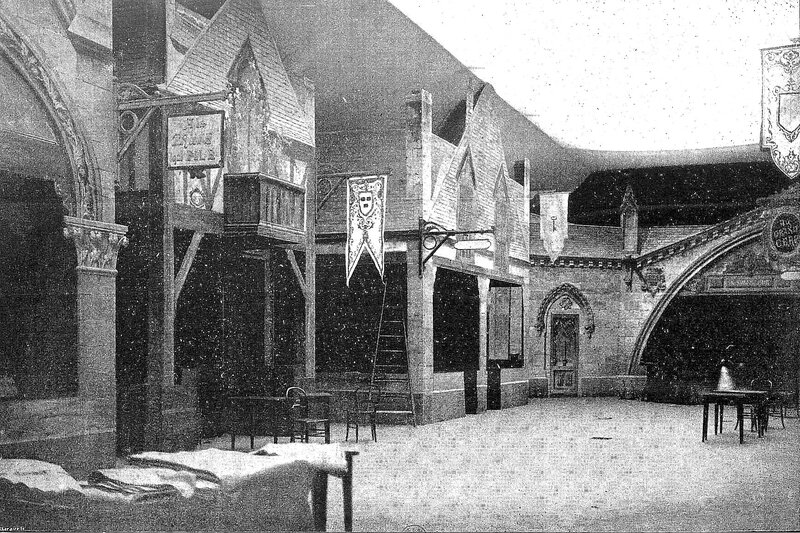

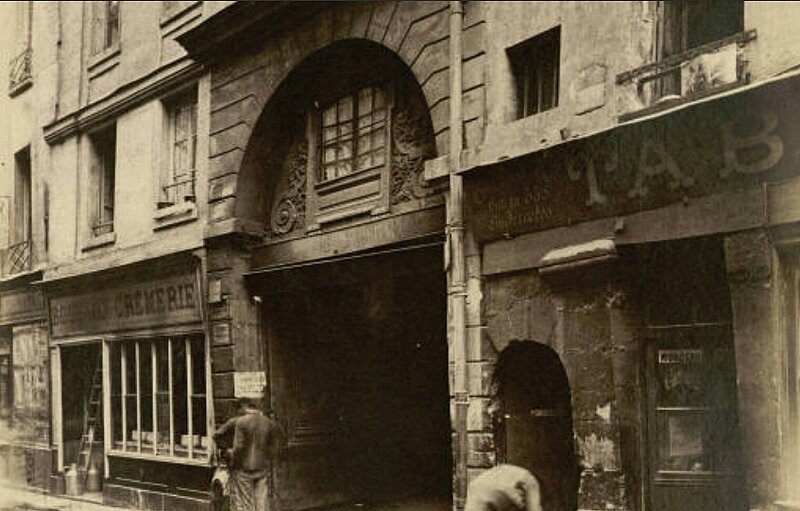

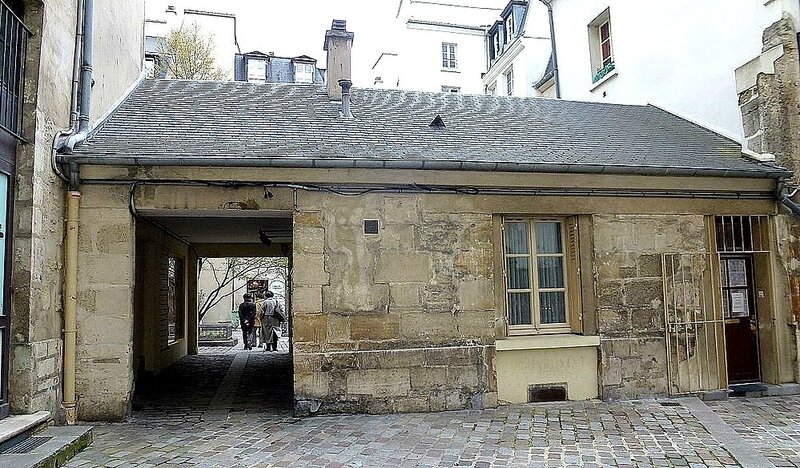

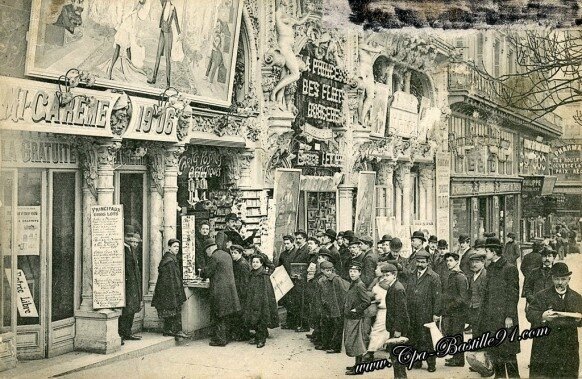

Profitons que la grille d'entrée était ouverte et pénétrons ensemble à la découverte de cette curieuse petite ruelle .

La Cité de Londres

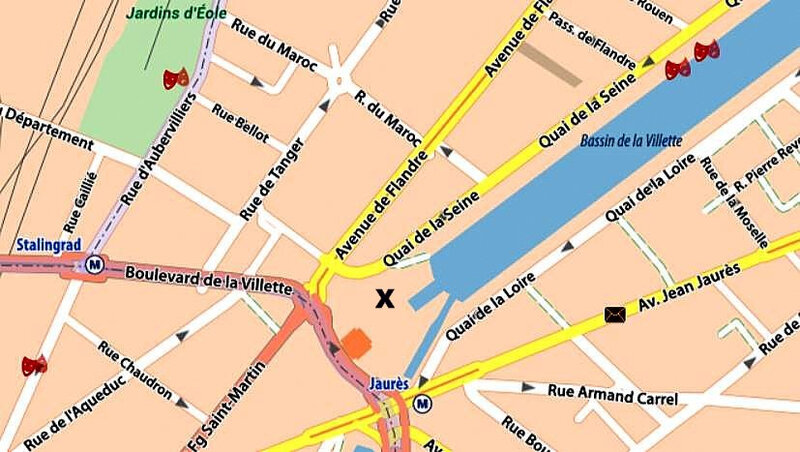

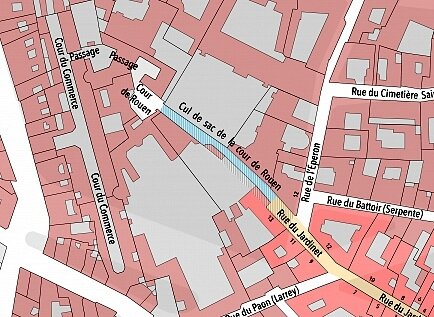

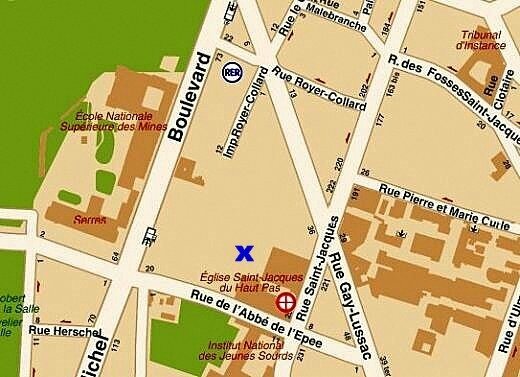

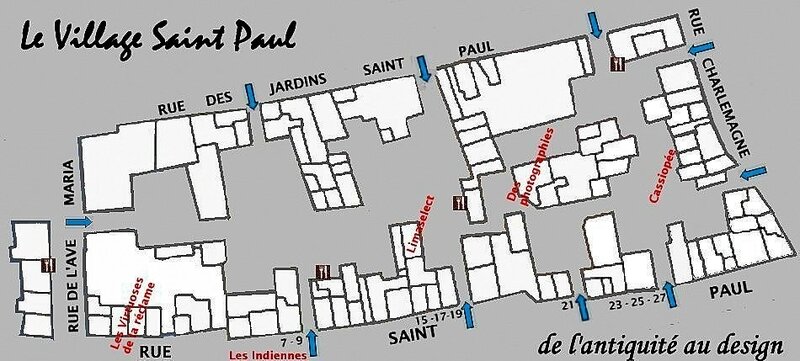

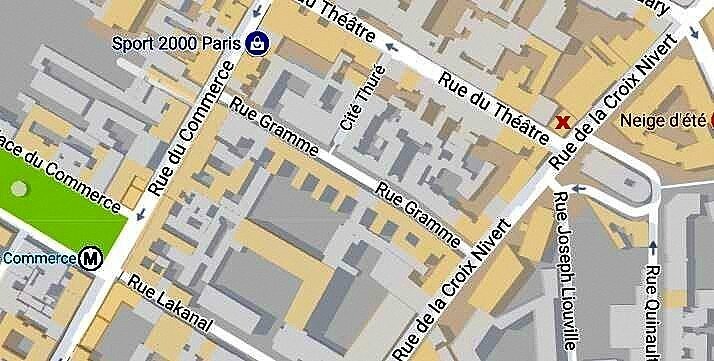

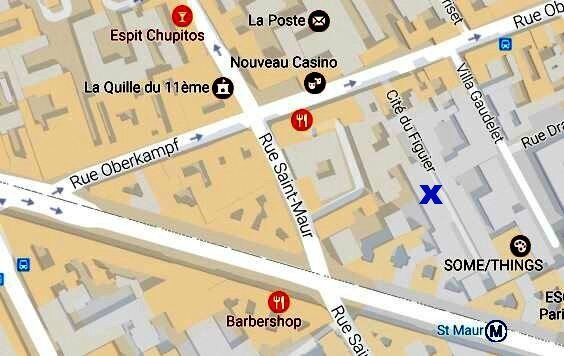

Cette voie du IXème arrondissement , dans le quartier Saint-Georges , est longue de 115 mètres et large de 3 mètres , commence au 84 bis de la rue Saint-Lazare et se termine 13 de la rue de Londres . Elle doit son nom tout naturellement au voisinage de la rue de Londres dans laquelle elle se termine . Au XIXème siècle, le passage de Londres qui était situé dans l'ancien 1er arrondissement, quartier du Roule, commençait entre les 96-98, rue Saint-Lazare et finissait au 13, rue de Londres . Cette voie a été formée en 1840 par M. Tessier, propriétaire du terrain sous le nom de « passage de Londres » . Petit havre de paix au milieu de l'agitations des rues alentours .

Cité de Londres

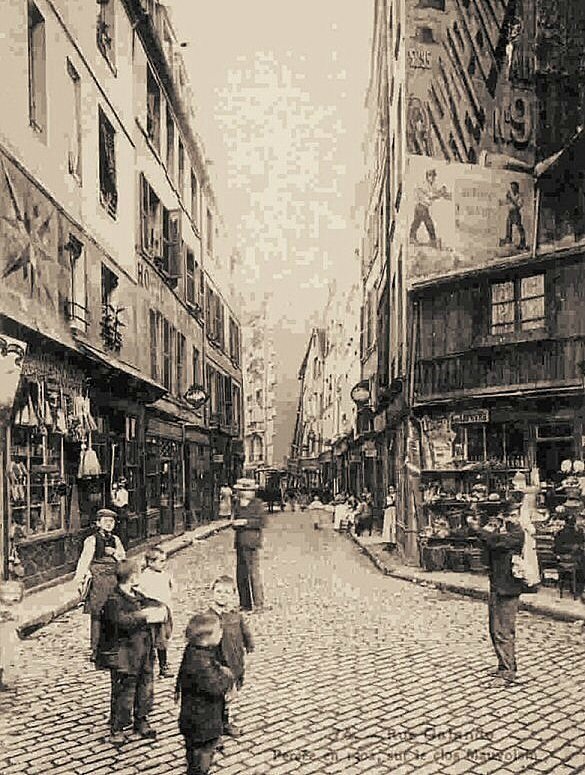

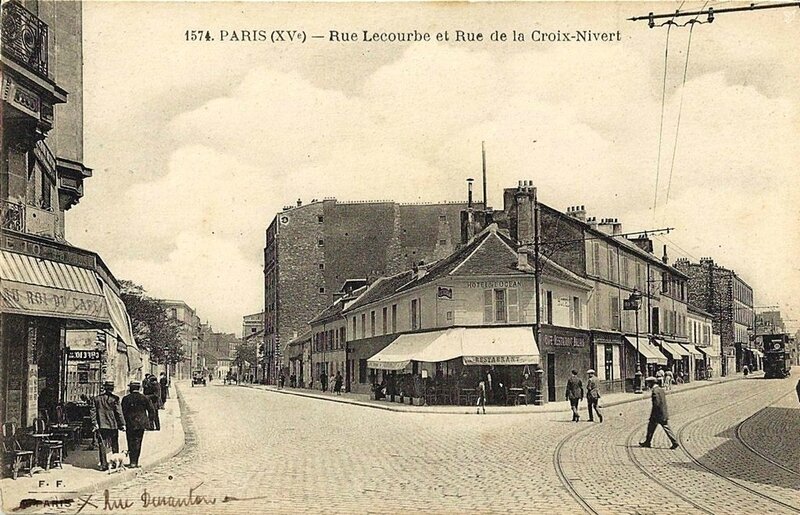

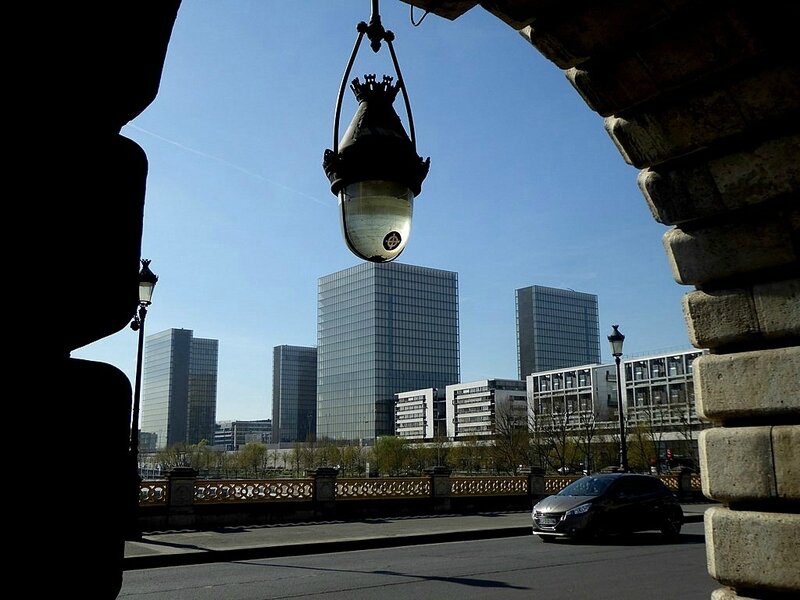

Rue de Londres

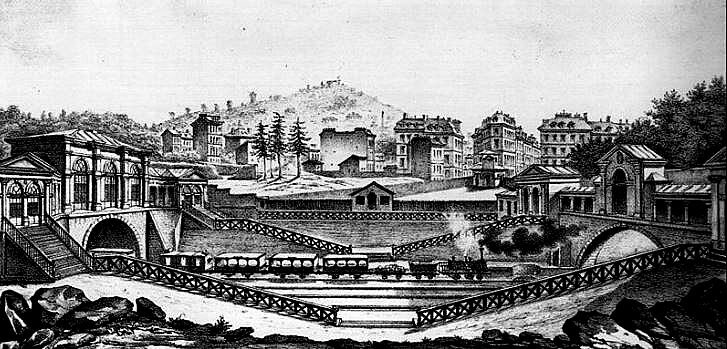

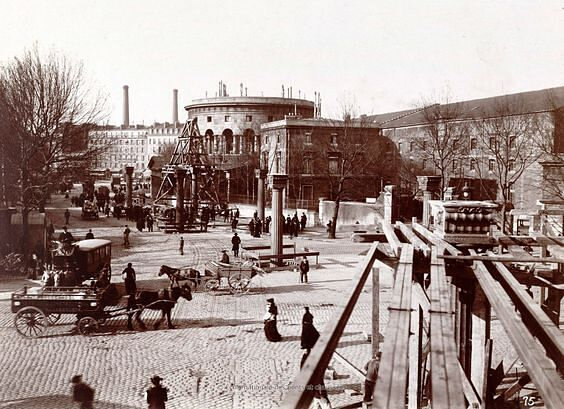

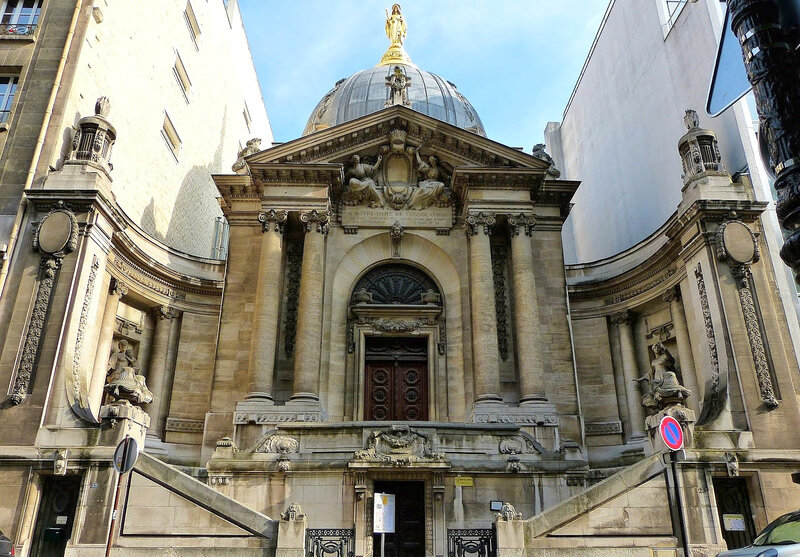

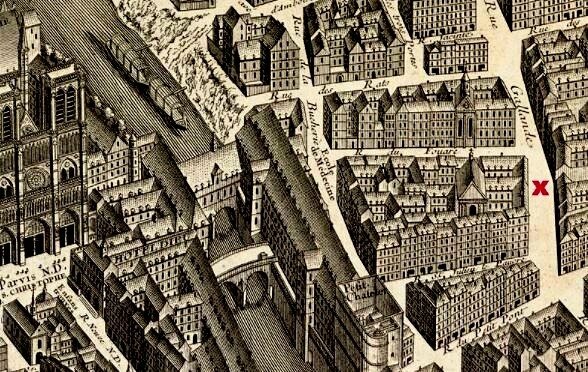

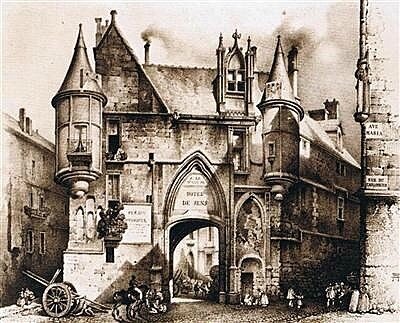

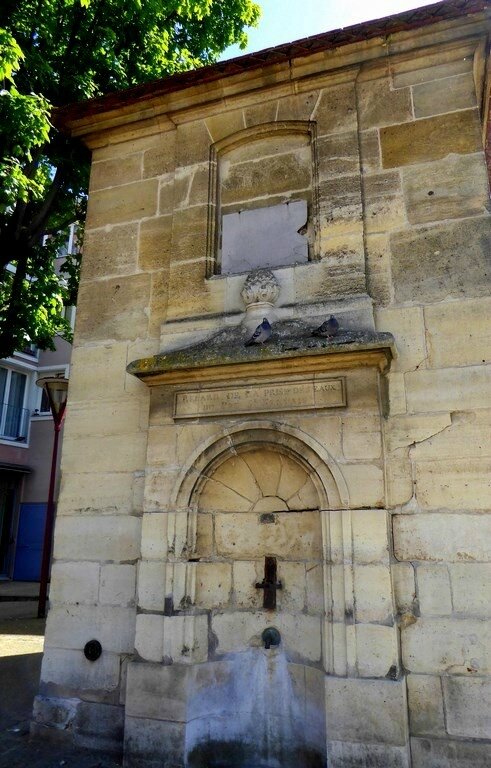

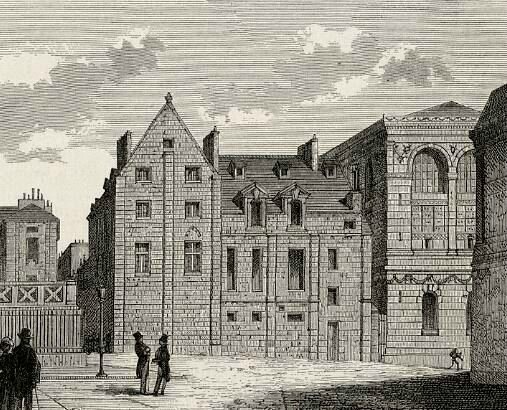

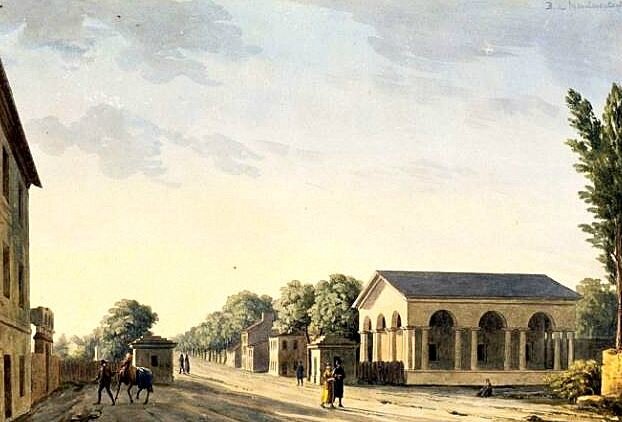

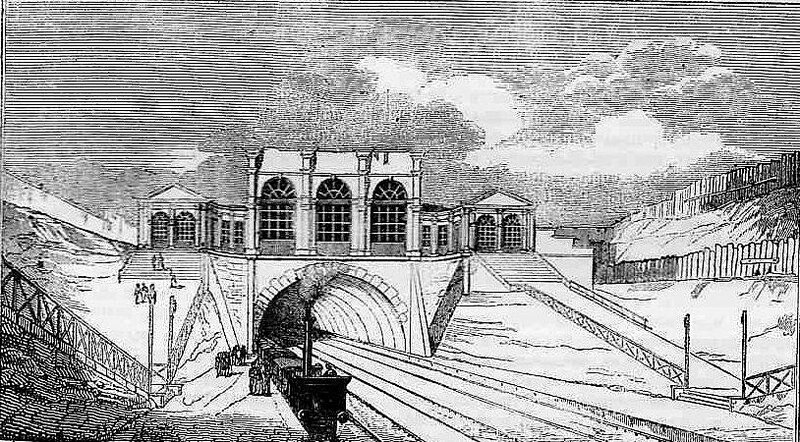

Le percement de la rue de Londres fut autorisé par ordonnance royale du 2 février 1826, et la nouvelle voie fut aussitôt ouverte sur les terrains appartenant à Jonas-Philip Hagerman et Sylvain Mignon . Cette rue du 9ème arrondissement est longue de 510 mètres . Elle débute au n°1 de la rue de Clichy et se termine place de l'Europe . Cette rue se trouvait sur sur l'emplacement de la " Folie Boutin " qui deviendra plus tard les " Jardins Tivoli " . On en trouve encore les traces au n° 88 de la rue Saint-Lazare avec le porche de l'entée des Bains de Tivoli . On lui donna le nom de la capitale de l'Angleterre . Souvenons nous que la première gare parisienne de chemin de fer " l'Embarcadère de l'Ouest " de la ligne de Saint-Germain-en-Laye se trouvait en 1836 à 1843 au débouché de la rue de Londres et de la place de l'Europe .

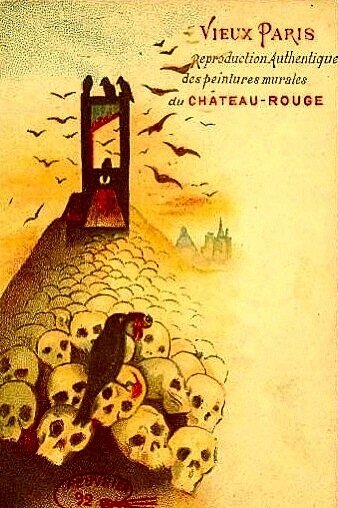

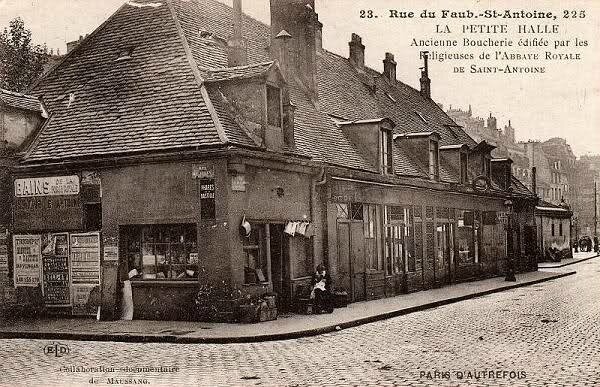

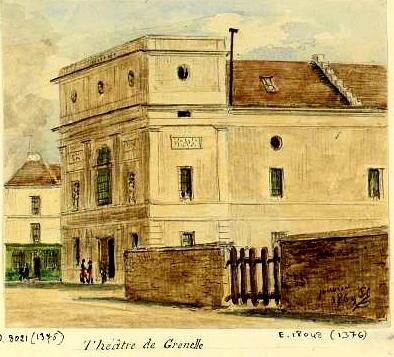

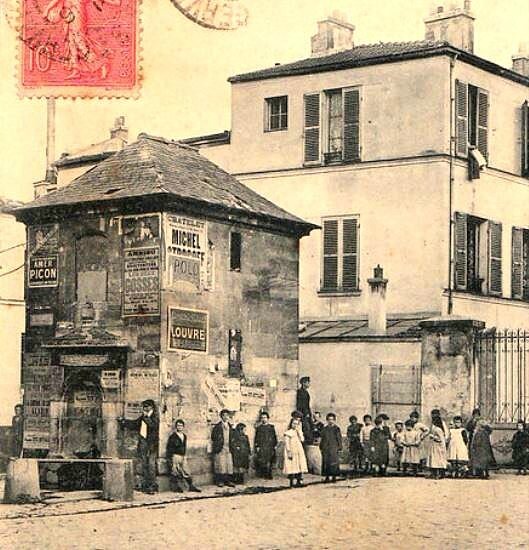

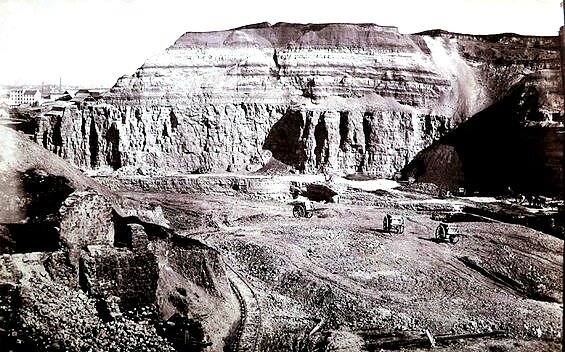

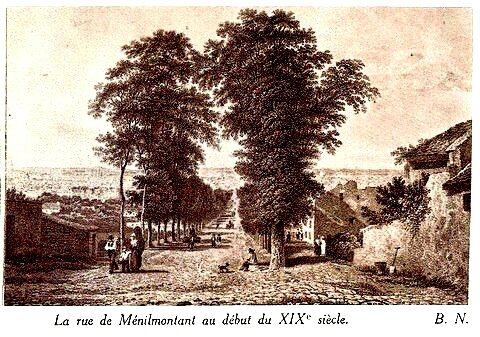

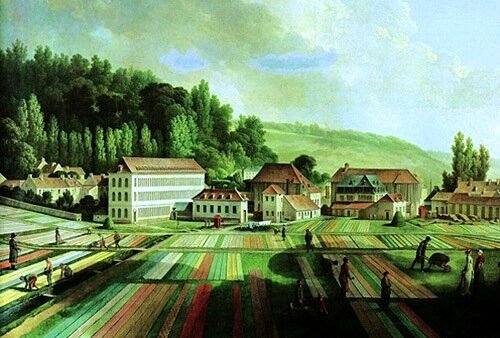

Jardins de Tivoli

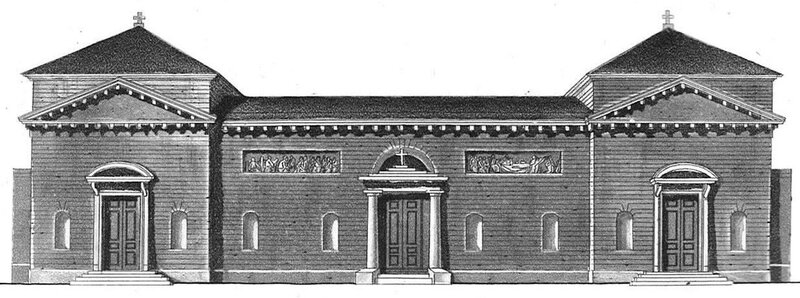

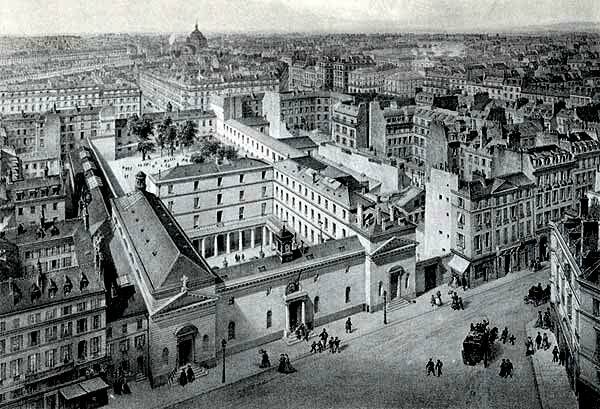

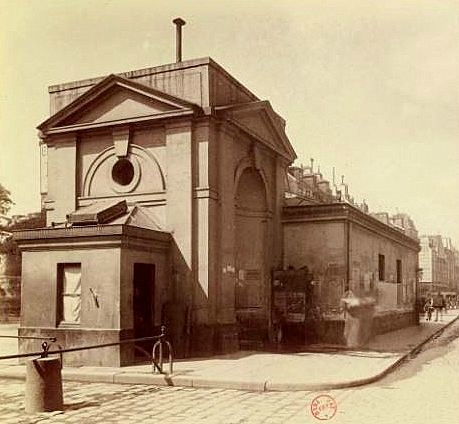

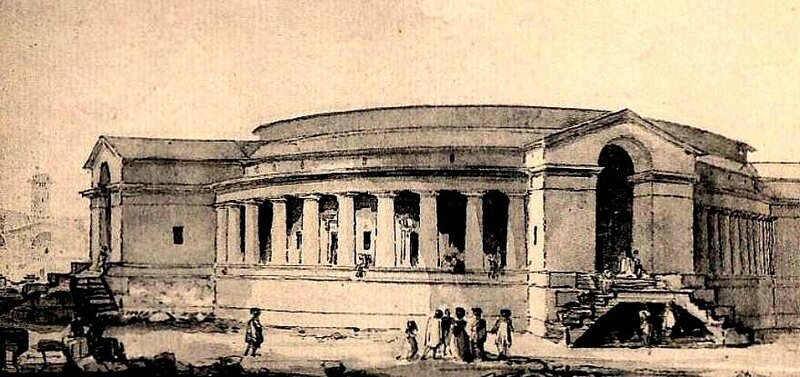

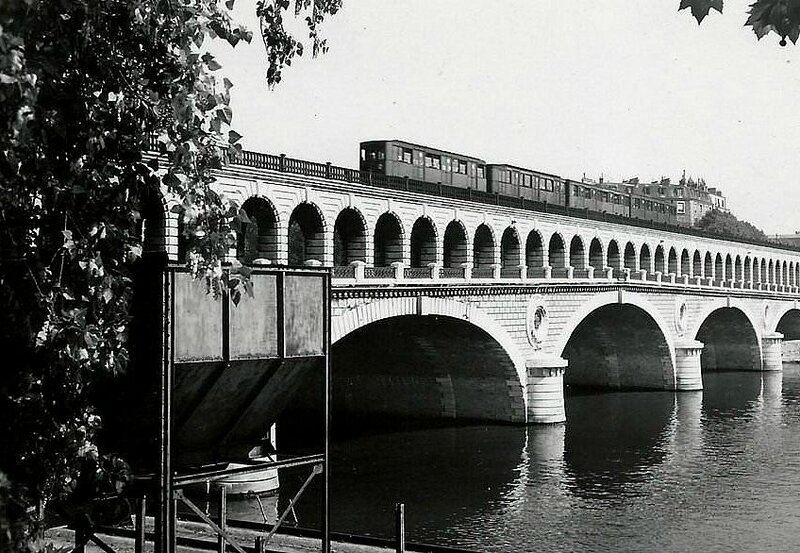

Embarcadère de l'Ouest

ISCOM - Ecole Supérieur de Communication et de Publicité

ISCOM - Ecole Supérieur de Communication et de Publicité

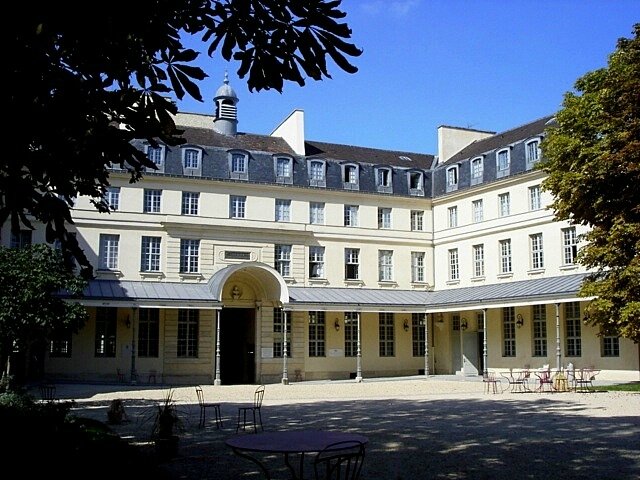

Au numéro 7 de la Cité de Londres s'est installée en 1986 l'Ecole Supérieur de Communication et de Publicité ( ISCOM ) . L’ISCOM, Institut Supérieur de Communication et Publicité, a été fondé à Paris en 1986 et représente aujourd’hui un réseau de 8 établissements en France . Le programme Grande Ecole de l’ISCOM est construit en 4 ou 5 ans et propose plusieurs parcours aux étudiants. Il est conçu avec les professionnels du secteur et prépare à tous les métiers de la communication, du marketing, de la création. Généraliste et professionnalisant, il conjugue savoirs fondamentaux et culture professionnelle : la formation est rythmée de cas concrets, de challenges, de stages intégrés à la formation et aussi de projets associatifs menés par les étudiants. Ce programme ouvre également à des carrières à l'étranger et la dimension internationale est constante : échanges Erasmus, programme anglophone avec 100% des cours en anglais, programme franco-allemand, international week , jeu international , business game

ISCOM

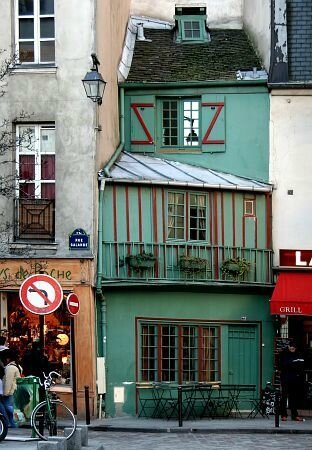

Cité de Londres - Sortie vers la rue de Londres

Lors de l'une de vos prochaines promenades dans le quartier Saint-Lazare ne manquez pas de parcourir ce curieux petit passage .

:format(webp):upscale()/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F10%2F214415%2F100273598_o.jpg)